Presentazione

Italianezze è uno spazio del nostro blog interamente dedicato a bellezze, prelibatezze e stranezze sparse per tutta la nostra Penisola: dalle Alpi allo Stretto di Messina. Voi amiche e amici contribuirete direttamente ad arricchire questo contenitore con foto (di paesaggi, monumenti, manufatti artigianali, artistici e simili) corredate da brevi didascalie. Potrete inviare anche una ricetta di cucina di antica tradizione, con breve nota dell'occasione in cui veniva preparata la prelibatezza in oggetto. Potrete proporre ancora antiche poesie e canti popolari, filastrocche e simili, sempre con brevi annotazioni che ne chiariscano la finalità, l'occasione. Potrete infine segnalare musei, mostre, chiese, dimore, fiere che a vostro avviso sono degni di essere visitati.

In ogni caso ricordate sempre di aggiungere il vostro nome, cognome e luogo relativo alla bellezza, prelibatezza o stranezza da voi segnalata. Email: italianezze@libriealtrove.com

Italianezza di Aprile 2024

Giovan Battista Moroni

La rivoluzione del ritratto

Da poco si è conclusa la splendida mostra "Moroni (1521-1580). Il ritratto del suo tempo" presso le Gallerie d'Italia a Milano, allestita con lo scopo di celebrare un grandissimo artista italiano che ha rinnovato profondamente il concetto di ritratto nella pittura italiana ed europea del suo tempo, influendo notevolmente sui pittori a venire non solo riguardo alla ritrattistica, ma più in generale sull'impostazione di un'opera a partire da quello studio particolare della luce che caratterizza i suoi dipinti, di cui sono protagonisti "parlanti", e assoluti, uomini, donne, bambini di notevole rango sociale di cui egli fu interprete dei valori che essi incarnavano, ma di cui sono silenziosi protagonisti anche gli spazi che li circondano, gli oggetti che con discrezione sono ammessi a far parte di quella rappresentazione artistica a sottolineare ancor più la realtà oggettiva osservata, suggerendo la storia personale e non solo che fa da sfondo a quelle vite che il pennello sapientemente ha sottratto alla morte, restituendole a una realtà metafisica mirabilmente e misteriosamente affascinante. Un'aura di umanità circonda i suoi soggetti sacri, mentre un'aura di sacralità circonda i suoi soggetti umani e ciò grazie alla resa realistica ricercata con acribia quasi maniacale, che si materializza nell'incarnato, nel vestiario elegante, nei gioielli, nelle nature morte, negli ambienti classicheggianti di colonne spezzate e sculture offese dal tempo, nelle seggiole, nei più minuscoli dettagli dei broccati e delle sete, ma senza soverchiare mai il magnetismo di quegli tutti quegli sguardi umani, anzi umanissimi che ci rivelano un'interiorità psicologica profondamente comunicativa e palpitante, quasi nello sforzo di instaurare un dialogo con l'osservatore che per un attimo sembra condividere la loro quotidianità, fatta di una routine che assomiglia alla sua, che in quanto tale gli consente di accogliere il misterioso e inspiegabile afflato sacro dell'esistenza, della vita, che in questa loro fissità artistica sonfiggono persino la morte, quella della materia, vivificandone lo spirito.

Moroni si impone così come un cantore di un Rinascimento dai toni intimi, non trionfalistici e rifulgenti. Insomma, un Rinascimento ormai da un gran pezzo avviato al tramonto, di cui comunque riesce a catturare appunto gli ultimi bagliori.

Pippo Lombardo

Italianezza di Marzo 2024

Elisabetta Sirani o della "pittrice eroina" - di Pippo Lombardo

Una vita breve di appena 27 anni, ma intensissima se la Sirani ha lasciato un corpus di circa 200 tele, poi stampe, disegni e schizzi acquerellati. E tutto nell'arco di dieci anni circa di attività. Un vero portento, se considerata anche la elevata qualità delle sue opere, così alta da annoverare tra i suoi committenti aristocratici e teste coronate. Così fine la sua pittura da suscitare notevole invidia tra i tanti colleghi uomini che non le resero la vita facile. Perchè nel 1600 la pittura era ambito appannaggio di soli uomini. Ma il suo talento era indiscutibile e lo testimonia la sua produzione, ma anche chi assiste mentre lei disegna una trama compositiva con un'abilità che sbalordisce per poi colorarla con altrettanta abilità, dispiegando il suo ingegno creativo, manifestando la sicurezza del tratto, la maestria nell'uso di pennelli e colori sempre adeguati ai svariati soggetti che tratta: dal sacro, al profano, al mitologico, al ritratto. Non c' è genere da lei praticato dove non eccelle. Poi la sua caparbietà farà il resto, così riuscirà ad imporsi nel panorama artistico italiano a lei contemporaneo. Eppure nel corso dei secoli Elisabetta Sirani cade nell'oblio. Solo da qualche decennio la critica la sottrae all'ingiusto destino. Così nel 2018 una mostra agli Uffizi a lei dedicata le rende giustizia.

Ma chi le ha insegnato a dipingere? Come mai è morta così giovane?

Elisabetta, nata, vissuta e morta a Bologna, cresce in un ambiente favorevole alla sua inclinazione naturale, in quanto il padre, Giovanni Andrea, è il primo assistente del grande maestro Guido Reni. Ma ciò non agevolò il suo percorso, per il quale dovette fare tutto da sola, visto che le era proibito frequenare l'accademia, riservata solo agli uomini. E quando ben presto il padre, per motivi di salute, non potrà più dedicarsi alla pittura, gli subentra lei, appena ventiquattrenne, che impara rapidamente e molto bene a gestire una vera bottega d'arte che ben presto diventa fiorente, consentendo lauti guadagni che verranno impiegati per mandare avanti la famiglia e quanti ruotavano attorno ad essa, cioè circa una ventina di bocche da sfamare, da vestire, tra consanguinei, servi, apprendisti. Ma lei sa anche far quadrare i conti. La sua capacità manageriale è indiscutibile e supera ogni limite se si pensa che fu la prima donna in Europa ad aprire una scuola di pittura per ragazze, poco dopo aver ricevuto nel 1662 il prestigioso titolo di Porfessoressa dall'altrettanto prestigiosa Accademia di S. Luca di Roma. Titolo che Elisabetta si guadagna perchè è molto brava e svelta nel suo campo, ha realizzato una sua maniera di dipingere, che lascerà traccia nella storia dell'arte bolognese. Ma è anche intelligente, garbata nei modi e di piacevole aspetto e tutto questo le consente di radunare attorno a sè una clientela molto ricca e molto selezionata di cui menzioniamo la duchessa Enrichetta Adelaide di Savoia, la granduchessa di Toscana Vittoria della Rovere, l'imperatrice Eleonora Gonzaga, importanti esponenti della famiglia medicea, alti prelati.

Ma ad appena 27 anni si ammala e ben presto muore in circostanze misteriose, tanto che si apre un processo che vede imputate un'allieva, Ginevra Cantolfi, e la governante Lucia Tolomelli. La verità non verrà mai a galla.

Definita subito "Gloria del sesso Donnesco, la Gemma d'Italia e il Sole d'Europa", la "Pittrice eroina", a lei fu riservato l'onore di essere seppellita accanto alla tomba di Guido Reni, nella Basilica di San Domenico di Bologna.

Italianezza di Febbraio 2024

Artemisia Gentileschi: dall’essere all’essere violato, dall’atto alla sublimazione

di Pippo Lombardo

Ascoltare un pianto rattenuto che proviene da un contorto budello di Napoli, da scuri fondali secenteschi, appena rischiarati da candele esauste, sparse un po’ ovunque e poi vederla – proprio lei, la bella Artemisia, affranta dal tempo – emergere dalla penombra di uno stanzone annerito, mentre racconta di Annella de Rosa, pittrice. Ascoltare la storia di Annella, uccisa dal marito, certo Agostino Beltrano, pittore anche lui, geloso del talento e del successo della moglie: si potrebbe, si dovrebbe; si rabbrividirebbe. La notizia si è scatenata per la città, fremendo di bocca in bocca. Artemisia è turbata come non mai; è scompigliata nei capelli rossi, come sempre; è accigliata: ricorda di sé.

Soffre. E il grido ancora una volta si fa colore.

Infatti ora tace. Ora nessuna parola. Il travaglio dell’animo e basta! Tribolazione che si tramuta già in immagine. Abile, subito Artemisia agita pennelli e colori che impregnano la tela ancora di un gesto femminile di affermazione della propria dignità, di difesa della propria dignità, di riscatto della propria dignità. Sarà la volta della dignità di Susanna o di Giuditta? O di Giaele? O ancora di Betsabea? O si tratterà, forse, della dignità di Ester? Forse stavolta sarà quella di Danae, di Cleopatra, oppure di Lucrezia, di Corisca? O piuttosto sarà quella di Annella, la povera Annella, che non è riuscita a sottrarsi al suo carnefice? Ma potrebbe trattarsi, forse, anche della sua dignità, quella di Artemisia, che posa davanti allo specchio per ritrarre un corpo femminile, il suo, quello però che nello specchio si riflette come altro, quello che sulla tela diventa altro, a seconda dei panni che la bella Artemisia veste: di raffinato broccato, o di serici veli, o anche di candidi lini che recintano un corpo disteso, pacato, indifeso; teso, contratto, rattorto; dormiente, penitente, impudente; trasgressivo, violento, ma sempre (freudianamente) violato; ma sempre femminile, e, pur se ferito, sempre in qualche modo seducente in obbedienza alla volontà dei potenti di turno: siano duchi, come quello di Guisa; siano granduchi come Cosimo II de’ Medici, siano principi come don Antonio Ruffo, o ancora siano re, di Spagna, di Francia, di Inghilterra…

Ma Artemisia, prima che per l’essere pittrice, è stata consegnata alla Storia per l’essere donna e bella, e troppo frettolosamente: dagli atti di un processo per stupro. E nel suo intimo invece ha sempre chiesto altro alla sua bellezza, alla sua sensibilità, alla sua bravura indiscutibilmente femminili: l’elaborazione di un messaggio che trapeli la coltre dell’indifferenza dei suoi committenti, degli uomini in genere – a cui lascia il godimento dell’involucro di carne, colpendo solo i loro sensi – per giungere alle donne che ruotano loro attorno, asservite: a lei, semplicemente donna, caparbiamente artista, prima che alle altre: semplicemente donne, fortunosamente duchesse, principesse, regine, o donne qualunque. A tutte spalanca il suo cuore per raggiungere i loro animi, dove riecheggi con forza quella storia. Ascoltare Artemisia che racconta la sua storia in un’aula di un tribunale secentesco, di una Roma papalina del 1611: si può, si deve; si rabbrividisce.

« Serrò (Agostino Tassi) la camera a chiave e dopo serrata mi buttò su la sponda del letto dandomi con una mano sul petto, mi mise un ginocchio fra le cosce ch'io non potessi serrarle et alzatomi li panni, che ci fece grandissima fatiga per alzarmeli, mi mise una mano con un fazzoletto alla gola et alla bocca acciò non gridassi e le mani quali prima mi teneva con l'altra mano mi le lasciò, havendo esso prima messo tutti doi li ginocchi tra le mie gambe et appuntendomi il membro alla natura cominciò a spingere e lo mise dentro. E li sgraffignai il viso e li strappai li capelli et avanti che lo mettesse dentro anco gli detti una stretta al membro che gli ne levai anco un pezzo di carne ».

Parole crude per una storia da dimenticare, ma che resiste invece a ogni pennellata, in ogni pennellata, da quel momento in poi, da quando Artemisia cominciò a dipingere stillando lacrime intrise di rossi scarlatti, ocre brune, gialli ambrati, bianchi perlacei, blu oltremarini, che luminescenti potessero squarciare il buio in cui era stata precipitata.

Ascoltare: è ancora un pianto rattenuto che proviene da un tempo lontano per una vendetta desiderata, per una vendetta mai consumata, per una vendetta miracolosamente sempre sublimata in immagini ineffabili, quelle che emanano da un essere, Artemisia, passando dalla strettoia di un essere violato, Artemisia ragazzina, per consegnarsi comunque, incorrotte, agli occhi di un meravigliato spettatore che ne possa cogliere sempre l’Arte e l’arte di travalicare la triste realtà corruttibile.

Italianezza di Gennaio 2024

La Primavera di Botticelli: eden-iperuranio dell’arte quale possibilità di vita - di Pippo Lombardo

Si inabissi il pensiero umano nel favoloso, primevo impero di Persia e ricongiunga a un suo sovrano accorto, che immaginò per primo un pairidaēza (giardino paradiso) perché lo informasse della sua capacità ordinatrice (cosmetica), a quanti poi ne ripresero l’etimo, fra ebrei greci latini poco importa, per ipostatizzare un locus. Forse fu da lì che Adamo ramingo si aggirò per lungo torno di tempo in uno spazio aptico per ogni valle e bosco, pianura e deserto, lungo rive di fiumi e di mari, sempre irrequieto fino a quando non avesse trovato un luogo simile al suo eden, di cui si doleva, nel suo triste peregrinare, di averne perso i beni: fra i tanti la bellezza, lo splendore, la floridezza: nei colori, nelle forme, nei suoni che ristoravano l’animo. E quanti paesaggi tra i più belli ad occhio umano avesse visitato e avesse anche contemplato, nessuno mai leniva quell’antico dolore della perdita della visione di un luogo sì incantevole.

E quando ormai Adamo era sfinito da una ricerca durata così lungo tempo, era deluso dalla certezza che nessun luogo potesse mai eguagliarne quella bellezza, quello splendore, quella floridezza, immaginiamo che allora Zeus, mosso a pietà dalle sue umane querimonie, impregnò la signora del caos, Eurimone, per generarne figlie consolatrici a cui affidare il compito di donare ad Adamo e alla sua numerosa discendenza, quanto ci potesse essere al mondo di più bello, di più splendido, di più florido, quale efficace unguento che alleviasse i guidaleschi della pesante soma dell’ esistenza umana. E il padre degli dei lo sospinse in Beozia, perché lì Orcòmeno era il centro di devozione alle sue tre splendide figlie, le Cariti (Grazie), coperte soltanto di sibaritico bisso aureo, impalpabilmente trasparente, perché lì Adamo le incontrasse, perché di lui per sempre se ne prendessero cura.

E accadde che Aglaia, Eufrosine e Talia lo condussero tra la sua discendenza e, attraverso costante percolazione, i loro insegnamenti educarono alla bellezza dell’adamantina natura, ma ancora ciò non era sufficiente, benché sovescio che alimentava l’ingegno umano e così consigliarono agli uomini di osarne la mimesi attraverso l’arte e sospinsero Adamo a suggerire dettagliate descrizioni del suo eden e degli stati d’animo nel ricordo di quello e così alcuni diventarono pittori, architetti, altri scultori, musici o letterati, ma tutti fecero a gara per consolare il progenitore con la loro abilità, a partire da Zeusi, da Fidia, da Prassitele, da Dafni, da Esiodo, e ancora tanti altri, fino a quando insuperabile, secondo Adamo, riuscì certo Alessandro di Mariano Filipepi (detto Sandro Botticelli), così sensibile all’afflato delle Grazie, ai suoi suggerimenti, a quelli degli umanisti, fra i quali il diletto Angelo Poliziano, dalle cui labbra anche il primigenio antenato ascoltò le Stanze, flautate parole soavi, tanto che l’immaginazione si modificò in estasi e Adamo prima fu rapito da quei versi e poi si sciolse in lacrime, quando vide ciò che il pittore aveva immaginato: un messaggio soteriologico, del quale Marsilio Ficino ne aveva predisposto la trama filosofica: un ombroso bosco di aranci, su un’altura soprelevata rispetto ad azzurrine terre lontananti, dove le Grazie, per Sandro, avevano invitato a posare Cupido capriccioso e la sua bella madre, qui pudica; quindi Mercurio scaltro e fertile, e Zefiro innamorato dell’ineffabile Cloris–Flora.

É Aby Warburg a palesare così l’arcano, e chiari si svelano i sottili richiami culturali che risalgono a Lucrezio, Virgilio, Ovidio e a tutta la tradizione neoplatonica.

Ogni pennellata, pertanto, sembra rimandare all’ambivalenza della natura umana: quella carnale (Zefiro) che ci àncora al nostro destino terragno, agli istinti; quella spirituale (Mercurio) che ci sospinge verso l’alto, alla contemplazione.

E forse è questo il suggerimento? Che l’uomo tenda alla contemplazione? Cioè all’incontaminata purezza edenica-iperuranica a cui Adamo ambisce ritornare? E forse per questo egli davanti a quel locus amoenus artistico si sciolse in lacrime? Perché più di altri ne ricreava l’idea del suo giardino?

E allora si ascolti la “partitura” pittorica mentre si distende melodiosa da destra verso sinistra: da uno Zefiro-Adamo col suo istinto d’amore che genera vita (Cloris-Flora), sensibile all’azione della Venus genetrix e del figlio Eros, che ingentiliscono, a un Mercurio-Adamo col suo desiderio di sublimazione degli istinti che si purificano attraverso le tre Cariti: Eterno Femminile che ci conduce oltre (Goethe).

Ecco, finalmente, Adamo lenisce il suo antico dolore: si pensi grato alle Grazie beotiche o grato alla Grazia cristiana, in un maritainiano messaggio salvifico, in ogni caso però lo si immagini impetrante che sempre la sua discendenza numerosa ricerchi l’arte, perché ha saputo che da lì scaturisce “quel puro immemorabile” (Schellimg) che serba il ricordo o dell’antico pairidaēza iranico o del più recente Paradiso promesso sul Golgota da Cristo al buon ladrone, o infine di qualsiasi altro paradiso.

Italianezza di Dicembre 2023

Parole della storia tra leggenda e arte - di Pippo Lombardo

Intricato labirinto la parola, dove perdere ogni senso o trovare ogni nesso che denoti cose o idee in un mescolamento che favorisca il cambiamento in una direzione anziché verso un’altra e quindi il ritorno, a volte, verso la parola stessa, però nuova nel significante e più carica di significato. E a un punto brocardico la storia cambia per variabili incontrollabili e dinanzi a un barrage (Costantino –Massenzio) si concretizza in parole come “In hoc signo vinces” ( Roma, presso Ponte Milvio la sera del 27 Ottobre del 312 d. C.) nell’immensa luce che esse sprigionano trafitte in una croce nel cielo, durante un sogno di Flavio Valerio Costantino, parole della storia riportate in due tempi diversi da Eusebio di Cesarea (Historia ecclesiae: "Εν τουτο νικα", prima e poi in Sulla vita di Costantino nella versione più conosciuta) che ne ha colto dalle labbra imperiali la testimonianza e anche dal contemporaneo Lattanzio (capitolo XLIV del suo De mortibus persecutorum e lo splendore ricorda la sola luce riassunta nel labarum: il chi (Х) e il ro (Р) greci , iniziali della parola greca Cristo, suo simbolo per la cristianità, nuovo orifiamma romano, ma omessa tre anni dopo l’evento miracoloso dall’arco di trionfo eretto in onore dell’unico sovrano di Roma, non già dell’unico eterno sovrano del mondo, perdendo così una irripetibile occasione di propaganda, senza tributare il giusto riconoscimento a chi gli avesse consentito di vincere sul truce Massenzio, forse a sottolineare che per Costantino si trattava solo di semplice calcolo politico. Ma la storia segue percorsi che a volte sembrano controsensi, benché abbiano decretato cambiamenti radicali. E le parole “In hoc signo vinces” ostracizzate dalla storia e dall’arte romana trovano esilio nella leggenda, risarcendone il danno. Qui la parola in frase, in segno, ha influito sul destino di un augusto, dopo la battaglia di Ponte Milvio, unico imperatore, e sul destino di quanti soffrivano per la professione di una fede avversata dal potere politico. Nelle contraddizioni apparenti a Ponte Milvio il fragore delle armi romane trova quiete nell’affermazione della parola per eccellenza, quella di Cristo, ma pur se Costantino ci crede (?), non ci crede, è scettico, è calcolatore perché brama il potere, eppure si avvale di parole e segno (la croce), per traghettare l’umanità a lui sottomessa verso una nuova direzione, assecondando i disegni divini che le parole traducono insinuandosi iconologicamente nel suo sonno su una croce che la tradizione vuole del legno dell’albero edenico, attorno a cui satana osò avvilupparsi per screditare l’umanità intera. E le parole della leggenda del sogno di Costantino cercano per molti secoli visibilità, fino al 1450 circa, presso la cappella Bacci ad Arezzo, nella Chiesa di S. Francesco, dove una strana storia impedisce – non si sanno i motivi – al pittore Bicci di Lorenzo di accontentare i committenti nell’esecuzione di un ciclo di affreschi su “La leggenda della vera Croce”. (Segnaliamo qui che la storia della croce era tema comune nelle chiese dedicate a San Francesco, a partire dal 1362, quando i francescani assursero a custodi dei santi luoghi di Gerusalemme).

Subentra così Piero della Francesca, che ipostatizza il Rinascimento, raggiungendo proprio in questo luogo la sua personale apoteosi, nell’uso di un corredo culturale di leggende sulla vera Croce come sopraggitto di capacità tecniche, sensibilità spirituale, che colgono Costantino non già nel lucore imperiale di paramenti o armature più o meno regali (come Raffaello, Rubens, Borremans), bensì nella più comune e umana delle attività fisiologiche: un sonno ristoratore, e Costantino diventa così tanto docile quanto umanissimo strumento del disegno divino di dare nuovo corso al mondo. Egli per Piero della Francesca è semplicemente un uomo, non è così nemmeno il Costantino imperatore santo della Chiesa Cristiana Ortodossa, commemorato nel Sinassario Costantinopolitano il 21 Maggio, assieme alla madre Sant’Elena Imperatrice, presente invece da sola nel Martirologio Romano il 18 Agosto. Ogni tensione storica e morale di quel momento si stempera pertanto in una semplicità di linee equilibrate nelle masse e in una forza del colore elaborato emotivamente che rendono l’affresco un mirabile esempio di perfezione artistica e il primo esempio di notturno dal Rinascimento in poi e forse anche un velato monito indirizzato a tutti quei sovrani europei del tempo che ritenevano di anteporre la loro potenza alla potenza di Dio, in quell’altalenante lotta tra potere temporale e potere spirituale, quest’ultimo ancora più debole per l’affermarsi di un umanesimo sempre più critico e aconfessionale.

Italianezza di Novembre 2023

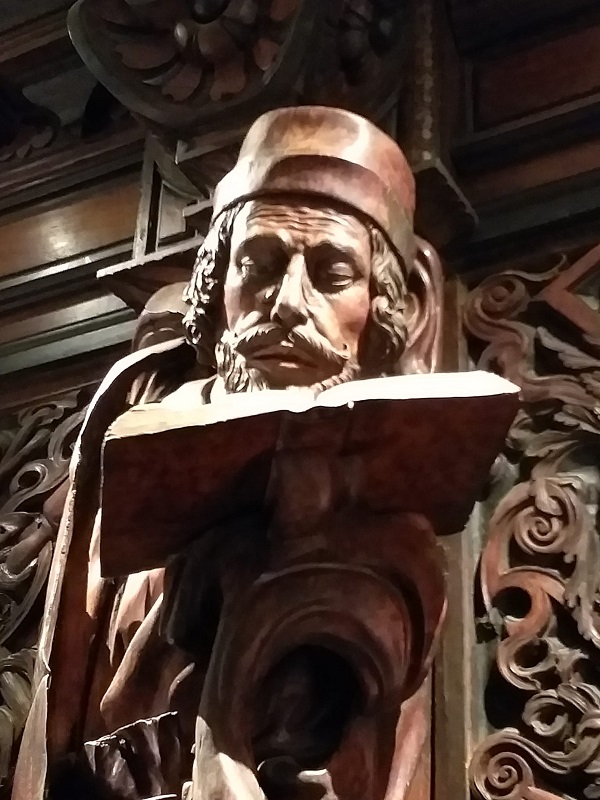

Le sculture allegoriche di Francesco Pianta nella sala Capitolare della Scuola Grande di S. Rocco a Venezia

Nel 1657 la potente e ricchissima Confraternita di San Rocco decide di arricchire la Sala Capitolare della Scuola con lavori in legno che rivestissero le pareti perimetrali e incarica Francesco Pianta, di Venezia, intagliatore famosissimo quanto esperto. Il compito assegnato è di realizzare delle sculture con significati allegorici con valore morale. L'artista, quindi, elabora un programma iconografico di "geroglifici" che riguardi le virtù contrapposte ai vizi e aggiunge due opere che sono una omaggio alla scultura e una omaggio alla pittura.

Il lavoro è molto complesso, se si considera che l'artista sviluppa anche dei pannelli decorativi di notevole estensione e ricchezza decorativa. Pertanto, avviati i lavori nel 1657 si concluderanno nel 1675. Il risultato è semplicemente straordinario per la varietà dei manufatti e per l'immaginazione con cui vengono realizzati. Di notevole impatto per la resa fortemente realistica delle allegorie, le opere sono di notevole attrattiva per il visitatore, che resta incantato davanti a tanta maestria.

Pippo Lombardo

Italianezza di Ottobre 2023

Il Castello Mackenzie a Genova

di Pippo Lombardo

Gino Coppedè l'artefice, Evan Mackenzie il committente. Nasce così il primo esempio di dimora privata in stile eclettico di Coppedè, il Castello Mackenzie. Era la sua prima opera in assoluto, non solo a Genova. E subito la sua arte, la sua fervida creatività conquistarono i ricchi committenti che vedevano realizzate le loro spirazioni estetiche per distinguersi dai soliti committenti che si accontentavano di quello che era in voga alla fine dell' Ottocento. Troppa austerità, che non si associava a quel clima da fin de siécle percepito dalle nuove classi emergenti e molto ricche che vivevano come se fossero loro i veri protagonisti di un cambiamento epocale che guardava con ottimismo a un futuro che prometteva grandi progressi. Mentre, però, l'arte figurativa, la letteratura ne cominciavano a denunciare le crepe di un sistema fin troppo ottimista, l' architettura, invece, si prestava a lusingare e realizzare le velleità di nuovi capitalisti, assoggettandosi alle manie di grandezza nella costruzione di dimore che dovevano manifestare in modo magniloquente la loro sfrontata agiatezza. Il nostro castello genovese, quindi, venne costruito su queste premesse, e Coppedè non mancò di soddisfare appieno con le sue trovate estetiche eclettiche, per quel tempo veramente nuove, il desiderio del suo ricchissimo committente. Sovrapposizioni di stili che ripercorrono tutta la storia dell'arte, soprattutto occidentale, in questo maniero si mescolano, creando un gioco bizzarro e attraente di forme plastiche non solo all'esterno e all'interno dell'edificio, ma anche nei minimi dettagli che lo adornano con merlature, mosaici, decorazioni stravaganti, affreschi di stile medievale, colonne, capitelli, lampadari, scale e balaustre, soffitti, cupola, cappella, vetrate, mobili, biblioteca, piscina e sauna, impianto di riscaldamento, etc...Oggi, come allora (siamo tra il 1893 e il 1905), stordisce il visitatore per la sua arditezza della msecolanza di stili, per la sua dimensione, tanto che venne definito capriccio da re. Oggi diremmo più modernamente capriccio da magnate della finanza. Bello? Giudicate voi dalle foto. Forse, In realtà si potrebbe dire di sì. Sicuramente edificio carico di storia che vale la pena visitare. Se poi si ha la fortuna di fare un giro con il nuovo proprietario (ultimo a destra dell'ultima foto), Marcello Cambi...allora è veramente un castello da favola! Noi di Libri&Altrove questa fortuna l'abbiamo avuta. Colgo, così, l'occasione di ringraziare il padrone di casa per la sua squisitezza, la sua cordialità, per l'autorizzazione alla pubblicazione delle foto scattate da noi. Oggi il Castello Mackenzie è sede della casa d'aste Cambi, tra le più prestigiose d'Europa.

Italianezza di Settembre 2023

Di Michelangelo Merisi, detto il Caravaggio, e di suoi celati autoritratti

di Pippo Lombardo

(Interiorità – esteriorità in una lettera immaginaria al fratello Battista, scritta dal pittore poco prima della sua prematura morte.)

Caro Battista,

nella tua ultima consolatoria e tanto attesa lettera, leggo che non ti furon bastevoli le informazioni che mi premurai di farti avere per tramite dell’ amico Onorio Longhi, circa le mie condizioni di salute. E pertanto, constatando tua trepidazione per la mia persona, mi risolvetti di scriverti di mio pugno per ragguagliarti sulle mie più recenti travagliate vicende e rassicurarti, prima di tutto, che ancora son vivo.

Sul finire dell’estate dell’anno passato giunsi qui a Napoli, dopo affannoso peregrinare da Malta a diverse città di Sicilia, per sfuggire a mia triste sventura. Qui ora respiro l’aria salùbre della primavera, che mi rinfranchi di questa infelice condizione in cui da lungo tempo verso, nell’anima e nel corpo, come dire nell’interiorità e nell’esteriorità, come un qualsiasi comune mortale, come sempre finora amai vivere, in scherno alla Fama, con me generosa, ma tanto grande quanto vana, che in ogni tempo sfrontatamente presuntuosa crede sempre di porre alcuni, me tra questi, su un livello superiore rispetto alla gente ordinaria. E quanto è menzognera! Infatti così non è. Che io sappia, non ha mai saputo preservare nessuno, me compreso, dalle intime angosce della vita, dalle cocenti lacrime della sofferenza fisica; e credimi, poco mi giova che lei mi si accresca a dismisura, anche fuori d’Italia – come molti amici si premurano a farmi sapere – mentre io sento sempre più dentro me che la morte con ogni suo mezzo tenta di stringermi nel suo gelido abbraccio, benché ancora trentasettenne: carne ardente che brama amare ed essere amata, anima pura che brama creare per esserne ricreata, genio sregolato che travolge e mi travolge con una carica sempre più irruente, tanto che ne imbriglio a stento il lucore che trafigge le ombre che sempre più – me impotente – si stendono lunghe e spesse in ogni pezzo che ormai da un po’ in qua mi appresto a dipingere per i miei estimatori. Essi oggi sono numerosi, a pareggiar quasi i miei tanti diffamatori, tutti, questi e quelli, più o meno potenti: gente d’arte, dotti, alti prelati, gran signori titolati, ma comunque tutti miseramente uomini come me, come chiunque, miei protettori o anche persecutori che siano.

E’ forse uno di quest’ultimi, un cavalier di Malta, di cui non voglio nemmeno proferire il nome, il mandante di certi bravacci che, qui nell’antica Partenope, per sete di vendetta a risarcimento di una mia offesa arrecatagli qualche tempo fa in quell’isola, mi resero infermo per le percosse violente sul corpo e le ferite profonde che mi procurarono sfregiandomi ogni parte – persino il volto – nell’oscurità della notte, mentre ritornavo alla locanda tedesca del Cerriglio, dove in quel tempo alloggiavo. Non essendogli bastato che mi buscai per quell’ offesa il carcere a La Valletta, quel cavalier continua a non darmi tregua da quando da lì fuggii il 6 Ottobre del 1608, (e ciò poté avvenire – te lo confido – per aiuto del mio protettore il Gran Maestro Alof de Wignacourt a cui resterò grato finché campi), calandomi dalle mura in modo rocambolesco, come rocambolesca è stata e continua a essere tutta mia vita.

Allora, in qualità di buon uomo di chiesa qual tu sei, ti esorto ora più che mai a pregare per questo tuo fratello sventurato, come hai sempre fatto, ma ora soprattutto ché ancora miracolosamente respiro, ora ché temo in questa città divenuta malfida. Per tal ragione sappi che mi apparecchio a fuggire per l’ennesima volta, spero il prossimo luglio, come mi consigliano amici fidati per via della buona stagione, quando pensano che mi sarò ripreso abbastanza per affrontare un viaggio in mare, per i miei guai più sicuro che le vie terrestri; quando pensano mi giungerà la grazia. La mia meta sarà la sempre sospirata Roma, perché seppi da lettere di Marzio Milesi e di Prospero Orsi, amici miei fidatissimi, che miei benefattori magnanimi, in testa l’eccellentissimo cardinal Gonzaga, si adoprano per ricevere io la grazia papale suddetta, necessaria per perdonare mio comportamento scellerato, figlio di questo mio ardore che mai riesco a frenare, quando in preda all’ira in una rissa non mi resi nemmeno conto di aver ucciso certo Ranuccio Tomassoni da Terni e per futili motivi, nell’anno 1606, cioè quattro anni or sono. Da Sigismondo Laer invece con turbamento appresi da sua ultima lettera che a Roma il 24 ottobre scorso fu reso un pubblico avviso in cui si lesse “si ha di Napoli avviso, che fosse stato ammazzato il Caravaggio, pittore celebre, et altri dicono sfregiato”. Allora ti scrivo inoltre per chiederti, venendo a Roma, di adoprarti adunque anche tu con ogni mezzo a sollecitare il cardinale medesimo, e quanti fra quelli han potere di perorare presso il Santo Padre la remissione della mia pena, perché altrimenti pavento che essa possa giungere tardi. In tal caso per me sarà la fine. Troppi, infatti, mi vogliono morto.

Così in questa angosciosa convalescenza, mentre vado riprendendo piano piano le mie forze, mi capita spesso di rimirarmi allo specchio per vedere progredire la mia guarigione, specialmente delle ferite riportate al volto, che osservo tanto attentamente che mi sorprendo a ragionar dell’umanità, dell’universo, di Dio che in esso si rispecchiano tutti e per questa via naturalmente ragiono pure di me, per cui mi interrogo: Chi fui? E ora chi sono? E chi sarò stato mai per gli altri, contemporanei e posteri? Solo un ribaldo licenzioso, un pittore maledetto, un genio indomabile? Direi forse tutto quest’insieme e molto altro. Chi può dar risposta? Nemmeno io saprei, benché in certi pezzi mi scapricciai di ritrarmi nel tentativo di capir io stesso chi fossi: sereno, in mezzo ai giovani musici e malato nelle vesti di un bacco; nell’orribile volto di Medusa ringhio ai miei rivali o forse grido ché già presago di mie sventure; nel giovane morso da un ramarro invece pensai di fare ammonimento a me stesso sulle conseguenze dolorose dei costumi lascivi; poi mi dipinsi sconcertato davanti alla tanta crudeltà della nostra epoca che trasferii nel martirio di San Matteo, che feci a Roma per i Contarelli in S. Luigi dei Francesi, dove mi sono riservato un posto nella penombra del fondo.

E nello sciupar tanto tempo, in sì patita inerzia, di questa lunga convalescenza che a volte mi toglie tutte le forze, ripenso continuamente alla mia vita tutta, e nessuno può immaginar quanto io soffra maledettamente nel rivedermi dalla mia fanciullezza infelice, dopo la morte di nostro padre, a più grandicello accompagnato da te che mi mettevi a bottega dal buon Peterzano, a Milano, fin quindi nella Città Eterna, vivendo ognora tra stenti e fame; onori, scandali e vergogne; conversazioni colte, polemiche e risse; dimore patrizie, bettole, bordelli, tribunali e carcere. E sai perché soffro? Perché nel mio intimo, pur se tumultuoso, in altro modo avrei voluto vivere, ma la società, altrettanto tumultuosa, non me lo permise. Per questo non trovai mai tregua. Forse me la riserva solo la morte che sento approssimarsi prematura? Così in queste meditazioni mi scapricciai financo a raffigurarmi nelle sembianze di un Golia, in un pezzo, l’ultimo, dipinto quasi a stento, da poco fatto recapitare a Roma all’eccellentissimo cardinal Scipione Borghese. Ma il quadro non riesco a scacciarlo dalla mia mente, è come se fosse sempre qui davanti a me, e in quel Golia ritrovandomi però inorridisco! Mi sono raffigurato come mi si vede in quest’epoca inquieta: un gigante a cui al più presto è meglio spiccar la testa! E’ esso un funesto presagio?

Oh tu, Battista mio, prega – ché io non son capace – perché ciò non accada mai! Troppo ancora rabbrividisco al solo ricordo della decollazione dell’infelice Beatrice Cenci! E così di notte sovente mi agito nel sonno! Oh tu, Battista mio, prega – ché io non son degno – perché Iddio Nostro Padre, finalmente e al più presto, conceda a questo tuo sventurato fratello, da vivo o da morto, quella tanto agognata tregua che non conobbe mai nella sua vita.

Michelagnolo

Italianezza di Agosto 2023

L’ Aminta: parola barocca e romantica immagine

di Pippo Lombardo

Favola, ma pastorale, di Torquato Tasso (1544-1595), l’autore, che accoglie l’ethos popolare dei versi di Esopo e di Fedro, affidandolo al coro; che accoglie la forma aristocratica delle bucoliche di Teocrito e di Virgilio, affidandola ai versi intarsiati dei 5 atti; favola, ma che tra ‘500 e ‘600 contese il primato, nei favori del pubblico, all’alta tragedia, sciogliendone però la tensione in un lieto fine; favola, ma che si tramuta in melodramma, a partire dal recitar cantando della Camerata fiorentina (1594) di umanisti, musicisti quali Jacopo Peri, Vincenzo Galilei e Ottavio Rinuccini (influenzati appunto da questo genere letterario, dall’Aminta in particolare), transitando poi per gli spartiti di Monteverdi (1567-1643) irretito anche lui dalla melodiosa poesia del Tasso, se ne musicò magistralmente madrigali e altri brani poetici.

E ora il pretesto contingente: l’Aminta ( 1573) è, nelle più immediate esigenze del Tasso cortigiano, un barocco evento scenico (di cui è regista), rappresentazione anche visiva, in cui lo spettacolo si sussegue in quadri “parlati” e “musicati”, incantando la corte estense, essa stessa scena e teatralità quotidiane, radunata per l’occasione presso l’Isola di Belvedere sul Po, “tra selvette di pini e allori e bei verzieri carichi di pomi maturi”. E ora il fine precipuo: il Tasso letterato rappresenta il modus vivendi della corte, di cui denuncia prudentemente vizi e vezzi.

Solo per iocum, nell’affabulazione, l’ambiente emana odore ircino e propone modelli di vita rustica: il pastore Aminta ama puramente la bellissima Silvia, che è votata a Diana, quindi non lo corrisponde, fin quando quegli prima non la salva dall’assalto di un focoso satiro, poi non tenta il suicidio quando di lei si scopre un velo insanguinato, che induce a pensarla sbranata da un lupo. Ora è Silvia che, saputo del gesto eroico di Aminta, teme per lui, fin quando finalmente non lo ritrova per una vita coniugale felice, come in ogni favola tradizionale, adombrando pure una morigeratezza estranea a dame lussuriose e rampanti cortigiani, con cui, nonostante tutto, in quel momento il giovane poeta si illude di vivere quasi in un locus amoenus, ma solo della sua anima, più che del reale. Poi il Tasso “folle”in afèlio culturale e sociale rispetto ai dettami della Controriforma, nonché a volte agli ordini dello stesso Alfonso II d’Este, suo “datore” di lavoro. L’esito? Una prolungata reclusione nell’Ospedale di S. Anna, dove lui, vate, è costretto a una dolorosa afasìa.

Ma una schiera di pittori subì le suggestioni delle raffinate rime del Tasso ancor prima della sua “romantica” sventurata vita, fra gli altri Bronzino, Domenichino, Guercino, Poussin, Boucher, Tiepolo, Delacroix, e Giovanni Carnovali, detto il Piccio (1806 -1873) che, nel 1835, firma l’epilogo della favola: Silvia abbraccia Aminta in un testo pittorico che indugia su sinuosi corpi sensuali in obbedienza a quella “semantica erotica” che governa il verso stesso del Tasso, e solo in questo a lui fedele, infatti ne tradisce il finale, ora romantico: il giovane sta per spirare tra le braccia del pastore Tirsi (suo amico) e l’incredulo pastore Erpino, mentre Silvia, affranta e in lacrime, sembra avere appena la forza di sussurrare:

Sin qui vissi a me stessa,

A la mia feritate; or, quel c’avanza,

Viver voglio ad Aminta:

E, se non posso a lui,

Viverò al freddo suo cadavere infelice.

Tanto e non più, mi lice

Restar ne’ l mondo, e poi finire a un punto

E l’esequie e la vita (…)

Versi struggenti in un’atmosfera dolente, profana deposizione, in cui Aminta è vittima sacrificale dell’irresistibilità del verecondo amore, in un contrappunto cromatico dove si alternano il buio da cui emerge Dafne (amica di Silvia) novella pia donna, e la luce, luminismo ricercato, luminescenza addirittura, nel corpo di Aminta, non esangue, segno pietoso del Piccio verso l’infelice. Poi, forse, commoventi richiami autobiografici: a) l’equazione tutta romantica amore – croce: una linea ideale congiunge, infatti, la testa di Tirsi al piede sinistro di Silvia, in una verticale, intersecata da un’immaginaria traversa che collega la testa di Erpino a quella di Dafne; b) un severo rimprovero a chi come Silvia prima è insensibile al carpe diem, poi vanamente, in quanto tardivamente, si affanna a difesa di eros, vitalità fuggevole, pur sapendo che thànatos inesorabile, prima o poi, stenderà eternamente su ogni cosa le sue esiziali tenebre.

Italianezza di Luglio 2023

Il Castello di Fontanellato

di Pippo Lombardo

A Fontanellato, in provincia di Parma, si trova un gioiello architettonico che ha le sue origini all'inizio del XII secolo, quando fu costruito come fortezza dell'area detta di Fontana Lata. Con l'andare dei secoli e attraverso diversi fatti storici di notevole importanza per la stessa aerea, tale edificazione fu sempre più accresciuta nelle sue dimensioni con una particolare attenzone alle sue caratteristiche difensive, ma tenendo in considerazione anche il suo aspetto estetico.

Nel 1948, l'ultimo conte Giovanni Sanvitale vendette il maniero all'amministrazione comunale di Fontanellato, che avviò lavori di restauo, adibendolo a sede municipale e permettendo al pubblico di visitarne alcune sale.

A oggi la struttura architettonica è ammirata per la sua bellezza e risulta conservarsi in ottimo stato.

All'interno vanno segnalate delle sale che sono affrescate con maestria dal Parmigianino (Girolamo Francesco Maria Mazzola - Parma 1503 - Casalmaggiore 1540), uno degli esponenti più insigni del manierismo italiano.

All'esterno si presenta ancora oggi un fossato pieno d'acqua, mentre all'interno sono da segnalare il cortile e il loggiato, pregevoli per la loro eleganza. Singolari per la loro bellezza sono la Sala delle armi, la Sala da Pranzo, la Sala dei cimeli di Maria Luigia, la Sala dei costumi orientali, e altre sale ancora.

Si ringrazia l'Archivio Fotografico del Comune di Fontanellato per aver concesso l'autorizzazione a pubblicare le immagini realtive al Castello.

Italianezza di Maggio 2023

Villa Sciarra a Roma

Villa Sciarra rappresenta uno dei tanti tesori poco conosciuti in Italia.

L'area, di 63.500 mq, si estende dalle pendici del Gianicolo, interessando Trastevere e Monteverde Vacchio. Qui, secondo un'antica tradizione si trovavano i famosi orti di Cesare e si tramanda anche che fu luogo di incontro tra il grande condottiero e Cleopatra.

A partire dalla prima metà del 1500 fino al 1900, l'area è stata di proprietà di personalità come monsignor Innocenzo Malvasia, Gaspare Rivaldi, il cardinale Antonio Barberini, il cardinale Pietro Ottoboni, i Colonna di Sciarra, George Wurts, la cui moglie Henriette Tower fece donazione a Benito Mussolini, con la condizione che ne potessero fruire i romani come parco pubblico. Poco dopo la proprietà venne donata allo Stato italiano. Oggi presso il Casino Barberini ha sede L'Istituto italiano di studi germanici.

Come è ovvio, ogni proprietario ha lasciato la propria impronta arricchendone sempre più l'aerea con costruzioni (casino Malvasia, casino Barberini, villa Sciarra), ponendo molta cura nell'abbellimento dell'area destinata a parco che venne impreziosita con eleganti giardini all'italiana arricchiti di statue, fontane adornate di magnifiche sculture.

Luogo incantevole, attira gli amanti della natura e della bellezza per vivere momenti di relax lontano dal frastuono della metropoli.

Pippo Lombardo

Italianezza di Aprile 2023

Artemisia Gentileschi: dall’essere all’essere violato, dall’atto alla sublimazione

di PippoLombardo

Ascoltare un pianto rattenuto che proviene da un contorto budello di Napoli, da scuri fondali secenteschi, appena rischiarati da candele esauste, sparse un po’ ovunque e poi vederla – proprio lei, la bella Artemisia, affranta dal tempo – emergere dalla penombra di uno stanzone annerito, mentre racconta di Annella de Rosa, pittrice. Ascoltare la storia di Annella, uccisa dal marito, certo Agostino Beltrano, pittore anche lui, geloso del talento e del successo della moglie: si potrebbe, si dovrebbe; si rabbrividirebbe. La notizia si è scatenata per la città, fremendo di bocca in bocca. Artemisia è turbata come non mai; è scompigliata nei capelli rossi, come sempre; è accigliata: ricorda di sé.

Soffre. E il grido ancora una volta si fa colore.

Infatti ora tace. Ora nessuna parola. Il travaglio dell’animo e basta! Tribolazione che si tramuta già in immagine. Abile, subito Artemisia agita pennelli e colori che impregnano la tela ancora di un gesto femminile di affermazione della propria dignità, di difesa della propria dignità, di riscatto della propria dignità. Sarà la volta della dignità di Susanna o di Giuditta? O di Giaele? O ancora di Betsabea? O si tratterà, forse, della dignità di Ester? Forse stavolta sarà quella di Danae, di Cleopatra, oppure di Lucrezia, di Corisca? O piuttosto sarà quella di Annella, la povera Annella, che non è riuscita a sottrarsi al suo carnefice? Ma potrebbe trattarsi, forse, anche della sua dignità, quella di Artemisia, che posa davanti allo specchio per ritrarre un corpo femminile, il suo, quello però che nello specchio si riflette come altro, quello che sulla tela diventa altro, a seconda dei panni che la bella Artemisia veste: di raffinato broccato, o di serici veli, o anche di candidi lini che recintano un corpo disteso, pacato, indifeso; teso, contratto, rattorto; dormiente, penitente, impudente; trasgressivo, violento, ma sempre (freudianamente) violato; ma sempre femminile, e, pur se ferito, sempre in qualche modo seducente in obbedienza alla volontà dei potenti di turno: siano duchi, come quello di Guisa; siano granduchi come Cosimo II de’ Medici, siano principi come don Antonio Ruffo, o ancora siano re, di Spagna, di Francia, di Inghilterra…

Ma Artemisia, prima che per l’essere pittrice, è stata consegnata alla Storia per l’essere donna e bella, e troppo frettolosamente: dagli atti di un processo per stupro. E nel suo intimo invece ha sempre chiesto altro alla sua bellezza, alla sua sensibilità, alla sua bravura indiscutibilmente femminili: l’elaborazione di un messaggio che trapeli la coltre dell’indifferenza dei suoi committenti, degli uomini in genere – a cui lascia il godimento dell’involucro di carne, colpendo solo i loro sensi – per giungere alle donne che ruotano loro attorno, asservite: a lei, semplicemente donna, caparbiamente artista, prima che alle altre: semplicemente donne, fortunosamente duchesse, principesse, regine, o donne qualunque. A tutte spalanca il suo cuore per raggiungere i loro animi, dove riecheggi con forza quella storia. Ascoltare Artemisia che racconta la sua storia in un’aula di un tribunale secentesco, di una Roma papalina del 1611: si può, si deve; si rabbrividisce.

« Serrò (Agostino Tassi) la camera a chiave e dopo serrata mi buttò su la sponda del letto dandomi con una mano sul petto, mi mise un ginocchio fra le cosce ch'io non potessi serrarle et alzatomi li panni, che ci fece grandissima fatiga per alzarmeli, mi mise una mano con un fazzoletto alla gola et alla bocca acciò non gridassi e le mani quali prima mi teneva con l'altra mano mi le lasciò, havendo esso prima messo tutti doi li ginocchi tra le mie gambe et appuntendomi il membro alla natura cominciò a spingere e lo mise dentro. E li sgraffignai il viso e li strappai li capelli et avanti che lo mettesse dentro anco gli detti una stretta al membro che gli ne levai anco un pezzo di carne ».

Parole crude per una storia da dimenticare, ma che resiste invece a ogni pennellata, in ogni pennellata, da quel momento in poi, da quando Artemisia cominciò a dipingere stillando lacrime intrise di rossi scarlatti, ocre brune, gialli ambrati, bianchi perlacei, blu oltremarini, che luminescenti potessero squarciare il buio in cui era stata precipitata.

Ascoltare: è ancora un pianto rattenuto che proviene da un tempo lontano per una vendetta desiderata, per una vendetta mai consumata, per una vendetta miracolosamente sempre sublimata in immagini ineffabili, quelle che emanano da un essere, Artemisia, passando dalla strettoia di un essere violato, Artemisia ragazzina, per consegnarsi comunque, incorrotte, agli occhi di un meravigliato spettatore che ne possa cogliere sempre l’Arte e l’arte di travalicare la triste realtà corruttibile.

Autoritratto come martire (1615 circa)

collezione privata, New York

Italianezza di Marzo 2023

Il Duomo di Modena,

ovvero cattedrale metropolitana di Santa Maria Assunta in Cielo e San Geminiano

di Pippo Lombardo

Il cosiddetto Duomo di Modena, per la sua singolarità e bellezza, nel 1997 è stato dichiarato dall'Unesco patrimonio dell'umanità, assieme alla Torre civica e alla Piazza grande.

La sua struttura di impianto romanico è dovuta all'architetto Lanfranco (XI-XII sec.), mentre molte delle sue decorazioni sculturee sono di mano di Wiligelmo (XI-XII sec.), il quale, come architetto, sostituì il primo nel completamento di alcune parti della grande costruzione.

Splendido esempio di romanico in Italia, si presenta con una struttura massiccia, la cui severità, però, è stemperata dalla teoria delle loggette a trifore (all'altezza del matroneo) incastonate in arcate cieche sorrette da colonne leggere che suddividono armonicamente la superficie esterna della chiesa, in un gioco artistico chiaroscurale.

La facciata a salienti stilisticamente è articolata in tre campiture sottolineate da due poderose paraste che danno slancio alla parte che si eleva per ben 32 metri, su cui spicca il portale maggiore con un magnifico protiro a due piani culminante con un'edicola con volta a botte, retto da due leoni stilofori (sculture di spoglio provenienti da monumenti di epoca romana). I portali laterali sono di fattura posteriore.

Le tre absidi di altezza diversa, riprendono il motivo decorativo delle loggette a trifore che danno coninuità armonica a tutta la fabbrica.

Un accenno alle porte: quella dei Principi, sul fianco meridionale, è coeva a Lanfranco; la Porta Regia, in delicato marmo rosa, invece, è posteriore di qualche secolo; la Porta della Pescheria sul fianco settentrionale, con arco gotico del XIV sec., si differenzia notevolmente nei soggetti artistici in marmo, di matrice profana, su cui spicca la rappresentazione dei dodici mesi, raffigurati da uomini umili intenti in attività che caratterizzano il mese stesso. Un protiro a due piani, svetta su ogni porta, sorretto da leoni stilofori, abbellendo così la sacra costruzione.

Singolare anche la torre campanaria, detta Ghirlandina, che con i suoi 86 metri di altezza è visibile da molto lontano. Cominciata all'inizio del XII sec., completata nel 1319, si eleva nei suo piani, procedendo dal più basso al più alto con monofore, bifore, trifore. La lanterna ottagonale è in stile gotico.

Di grande valore e belleza sono le opere di Wiligelmo e della sua scuola, che abbelliscono il sacro tempio sia all'esterno sia all'interno. Le Storie della Genesi sul portale, da leggere da sinistra verso destra, tra le esecuzioni più riuscite, attraggono l'osservatore per la loro robustezza e il loro arcaismo solenne, che attraverso forme semplici veicolano in modo efficace un messaggio sacro che sfida il tempo da più di otto secoli, senza perdere il suo vigore artistico e culturale.

L'interno, suddiviso in tre navate, è uno scrigno che racchiude innumerevoli opre d'arte, di mano di Wiligelmo, di Anselmo da Campione, Enrico da Campione, Serafino de' Serafini, Michele da Firenze, Agostino di Duccio, gli ebanisti Cristoforo e Lorenzo Canozi, e via di seguito.

Da segnalare i magnifici organi a canne: il più antico, del 1719, del maestro Giandomenico Traeri; l'organo maggiore del 1934 della ditta Balbiani Vegezzi-Bossi; il più recente, del 2012, di mano di Nicola Puccini.

Foto di Francesco Vinci

Italianezza di Febbraio 2023

Il Santuario di Santa Maria delle Grazie e la tradizione degli ex voto

La tradizione degli ex voto affonda le sue radici in un tempo molto lontano e comunque rappresenta una pratica religiosa molto diffusa nella tradizione cristiana, italiana, in questo caso a partire dall'area toscana già dal XV secolo, quando i fedeli, ottenuta appunto le grazia richieta, cominciarono a commissionare ad artigiani più o meno valenti la realizzazione di ex voto di figure umane di grandi dimensioni, vicine a quelle reali, con forti caratteri individualizzanti. Il materiale usato era vario, principalmente la cera. E nel modellarla si cimentarono anche nomi insigni dell'arte toscana e vi erano luoghi che più degli altri custodivano questi manufatti singolari, visto che trattavasi di statue di personaggi, magari ancora vivi, di qualsiasi rango.

Ma se oggi tutto ciò si rintraccia solo in degli scritti, in Lombardia, invece, spicca il Santuario di Santa Maria delle Grazie a Curtatone, per la sua originalità e per i numerosi esempi che ancora ci testimoniano di questa usanza. Tutto comincia con Fracesco I Gonzaga, che per allontanare la peste che imperversava in quel di Mantova, fece edificare il santuario (fine 1300) a seguito della grazia ricevuta. Il luogo ben presto diventò meta di pellegrinaggio. Poi il francescano Francesco da Acquanegra si dedicò alla razionale disposizione degli ex voto, già a partire dagli inizi degli anni Venti del 1500. Così una struttura lignea imponente, che fascia le pareti del santuario, accoglie ben ottanta nicchie disposte su due ordini, in un intreccio armonico di capitelli, pinnacoli, timpani, che in quel susseguirsi di simulacri e affastellarsi di ex voto di forme tra le più diverse, lascia a bocca aperta il visitatore, attratto dall'orizzontalità e dalla verticalità che si impongono dalla visione prospettica di tutto l'insieme, ovviamente a significare quella la sfera terrena, umana, questa la sfera celeste, divina.

Tela, carta, amido e colla sono i materiali poveri più usati, che come un miracolo si animano delle sembianze di quanti hanno ricevuto le grazie richieste, di quanti imploravano una grazia. Così una popolata galleria di personaggi aristocratici e umili, giovani e vecchi, uomini e donne, incastonati nei loro spazi tra una colonna lignea e l'altra, i quali si atteggiano in pose che richiamano chi furono, cosa fecero, "usurpando" il posto riservato di solito a santi e martiri che normalmente adornano i luoghi sacri cristiani. E due imperatori, un papa, dei cardinali si ritrovano immezzo a guerrieri, condannati a morte, poveri popolani, uniti da un unico anelito: essere protetti da ogni male.

Tutto è "enfatico", dalle forme, ai colori accesi su cui domina il rosso pompeiano, a certi particolari anche truci, perchè sia chiara la funzione persuasiva del messaggio che viene veicolato: l'umanità si affidi senza riserva alcuna alla Madonna delle Grazie per ottenere ascolto e ricevere quanto richiesto. Niente di più efficace per catturare la devozione dei fedeli. E certo quella sorta di atmosfera da Grand-Grignuol, allora più di oggi, doveva fare un gran bell'effetto sul pellegrino!

Pippo Lombardo

Italianezza di Gennaio 2023

UNA GEMMA NASCOSTA A VENEZIA:

LA SCUOLA GRANDE DI SAN GIOVANNI EVANGELISTA

La Scuola Grande di San Giovanni Evangelista, a Venezia, merita molti più visitatori di quanti se ne contano a oggi. Situata a pochi minuti di cammino dalla stazione degli autobus, è facilmente raggiungibile, ma la sua esistenza è ignorata dalla maggior parte dei turisti, impegnata a raggiungere il Ponte di Rialto e Piazza San Marco, luoghi ambitissimi.

Cos'è e perché dovrebbe interessarci questo gioiello artistico?

Si tratta di un complesso monumentale dove è possibile ammirare i lasciti del Gotico, del Rinascimento e del Barocco veneziani. In particolare, il Salone di San Giovanni nel piano nobile va visto almeno una volta nella propria vita per la bellezza dei dipinti incentrati sull'Evangelista, per lo splendore del pavimento di marmi colorati di metà '700, per i giochi di luce e l'armonia degli spazi che fanno venire voglia di “perdersi” ad ammirare il Salone per molto tempo.

Dobbiamo segnalare i lavori sull'edificio di architetti come Mauro Codussi e Giorgio Massari, a dir poco geniali, se solo si pensa come deve essere stato difficile operare nell'ambiente veneziano, dove lo spazio è limitato dall'acqua. Mentre tra i pittori che decorarono la Scuola Grande si notano nomi come Jacopo Palma il Giovane, Domenico Tintoretto, Andrea Vicentino, Gaspare Diziani, Giandomenico Tiepolo e Pietro Longhi. La ciliegina sulla torta è lo straordinario septo marmoreo all'ingresso, opera dello scultore Pietro Lombardo.

Inoltre, la Scuola Grande di San Giovanni Evangelista vanta al suo interno la presenza di un'opera dell'oreficeria gotica: un reliquiario del 1371 lavorato in cristallo di rocca e argento dorato, che contiene due schegge ritenute appartenenti alla croce di Cristo.

Ma l'edificio è interessante anche per motivi storici, dato che è testimone di sette secoli di vita veneziana. Una “Scuola Grande” a Venezia, era un'associazione di mercanti e artigiani che spendevano parte del proprio denaro in carità, prestiti allo stato e arte religiosa. Per intenderci, un misto di lobby, associazione di beneficenza e organo di controllo sociale. Attraverso le Scuole Grandi, i mercanti a loro appartenenti e i patrizi nel Palazzo Ducale si influenzavano a vicenda. Da un parte, le Scuole Grandi erano controllate dal Consiglio dei Dieci, una sorta di polizia segreta veneziana, dall'altra, i membri delle Scuole Grandi potevano farsi ascoltare con attenzione dallo stato, visto che garantivano la pace sociale per mezzo di servizi assistenziali e donazioni.

La Scuola Grande di San Giovanni Evangelista è purtroppo aperta alle visite per circa quindici giorni al mese, quindi, prima di pianificare la vostra visita a Venezia, consiglio di consultare il sito del museo.

Roko Cupic

https://www.scuolasangiovanni.it/calendario-orari-museo/

Italianezza di Dicembre

Andrea Brustolon, il "Michelangelo del legno"

Se ad Andrea Brustolon ((Belluno, 1662 – Belluno 1732) i posteri gli hanno riconosciuto il titolo onorifico di "Michelangelo del legno", certamente signifca che hanno ravvisato nelle sue sculture una potenza espressiva tale da paragonarlo al più grande scultore di tutti i tempi. E in effetti quando si è in presenza delle sue sculture lignee certo non si resta indifferenti, dati il forte impatto visivo ed emotivo, la raffinatezza dell'esecuzione, la genialità con cui è trattata la materia, la bellezza che scaturisce da forme studiate in ogni dettaglio con un'anicribìa che rende le sue opere veramente uniche. La viva materia del legno ubbidisce alle sue abilissime mani, assumendo le forme più svariate e ricercate, siano esse di ebano o di cirmolo, una volta partotrite dal suo genio si animano di vita propria e sembrano palpitare, tanto sono eseguite abilmente e con tangibile trasporto artistico e sentimentale. E angeliche ali sembrano librarsi in un volo divino, e muscoli virili sembrano tesi in uno sforzo impossibile, e volti maschili e femminili, adulti o infantili, assumono ora pose rilassate, serafiche, sorridenti, ora smorfie dolorose, turbate, contratte. La lezione barocca qui raggiunge livelli elevati ed estenuati in arzigogoli che tendono a una meraviglia tutta da ammirare.

Pippo Lombardo

(Le foto 4, 5, 6, 7, 8 sono state concesse da Roko Cupic; le foto 10, 11, 12 sono state concesse da Virginia Salerno).

Italianezza di Novembre

Casa-museo Mariano Fortuny y Madrazo: scrigno di superba bellezza

Cetamente questo museo si pone tra i più eccentrici e singolari nel panorama museale italiano e non solo. Infatti, non è solo un museo nel senso più tradizionale della parola, è qualcosa di più e di diverso, è un ambiente unico per l'atmosfera che è stata ricreata in quello splendido palazzo Pesaro degli Orfei (XV sec.), nel cuore di Venezia, tra i più belli e più grandi in stile gotico, da quando fu acquistato dall'eclettico, colto e ricco Mariano Fortuny y Madrazo (Granada, 11 maggio 1871 - Venezia 3 maggio 1949) , che dall'inizio del 1900 ne fece la sua casa e il suo atelier, per dedicarsi intensamente all'arte, alla scenografia, alla fotografia, alla scenotecnica, alla creazione di tessuti, alla moda, ecc...

All'interno è tutto un susseguirsi di oggetti tra i più svariati, tra i più raffinati, in vetro, ceramica, legno, marmo, tessuti, e poi quadri e grandi pitture murali come nel famoso "Giardino d'inverno", di invenzione e di esecuzione dello stesso Mariano Fortuny, che si dilettava anche a riprodurre con grande perizia particolari di opere di pittori famosi come Tiziano, Tiepolo, Tintoretto, Goya. Ambienti spaziosissimi che recano l'impronta del suo padrone di casa, dove trionfa un gusto raffinato di un artista -collezionista, esteta, amante del bello come categoria intramontabile, che alimenta un piacere profondo, che appena lenisce quel decadente "male di vivere" della società moderna.

Per ogni dove una luce morbida e sensuale si rifrange sulle pareti coperte di splendidi tessuti stampati a fantasie ora tradizionali ora moderne nei loro intrecci di linee e forme sinuose e arabescanti, inebrianti, nel loro susseguirsi di parete in parete, di ambiente in ambiente in cui perdersi coi sensi in una prolungata esaltazione dello spirito. E immaginarsi l'artista aggirarsi, palpitare e vivere tra quegli spazi, quasi fino a vederlo al suo cavalletto, intento a dipingere, o in piacevole conversazione con i suoi amici, o affacciato a una delle tante finestre intento a spiare la sua amata Venezia che languiva in un malinconico tramonto autunnale.

Pippo Lombardo

Italianezza di Ottobre

Villa Pisani a Stra: da dimora di campagna a museo nazionale

Tra le ville aristocratiche disseminate lungo il corso del Brenta, in Veneto, certo spicca per magnficenza, arte e storia, la Villa Pisani, a Stra. Si presenta come uno scrigno meraviglioso che custodisce opere di straordinaria bellezza. Di dimensioni veramente notevoli con la sua architettura settecentesca ideata da Gerolamo Frigimelica e Francesco Maria Preti, si impone per la sua maestosità sottolineata da un corpo centrale a tre ordini sovrastato da timpano, due corpi laterali anch’essi sovrastati da timpano, e un doppio ordine di finestre lungo tutta la sua lunghezzza. E oltre quella facciata si sviluppa una costruzione con circa 168 stanze e un parco immenso con al centro una grande piscina, nonchè un esteso agrumeto e una barchessa di notevoli dimensioni anch’essa.

L’interno poi è tutto un susseguirsi di opere d’arte (Zais, Guarana, Bevilacqua, Simonini, ecc…), di mami, di mobilio prezioso (il famoso letto di Napoleone Bonaparte che comprò la villa dagli stessi Pisani caduti in disgrazia), di affreschi (Apoteosi della famiglia Pisani, di Giambattista Tiepolo).

Qui vissero nello sfarzo e nel lusso dogi e imperatori, furono ospiti re e regine, zar. Qui si incontrarono Mussolini e Hitler.

Oggi è uno splendido museo nazionale che vale la pena visitare per scoprire i tanti aneddoti e le tante curiosità che caratterizzano questa splendida “Italianezza“, unica al mondo.

Pippo Lombardo

Foto di Virginia Salerno

Italianezza di Settembre

Desiderio da Settignano tra raffinatezza e levigatezza rinascimentali

Desiderio da Settignano (Settignano 1430 ? – Firenze 1464), nella sua breve vita, operò in un ambiente di raffinata cultura tra grandi artisti e intellettuali che spianarono la strada a quel periodo che va sotto il nome di Rinascimento. Egli stesso fu artista di spicco tra i suoi contemporanei e riguardo alla sua tecnica e ai temi scelti fu un precursore e ispiratore di artisti geniali contemporanei e posteriori che subirono la sua influenza. Solo qualche nome: Masaccio, lo stesso Michelangelo e poi scultori dell’800 che lo scoprirono e ne ammirarono la raffinatezza e la sua forza espressiva.

Famosi sono i suoi bassorilievi, i suoi ritratti di donne e fanciulli. Le sue opere vennero subito apprezzate dai contemporanei, da Vasari in particolare, e dai numerosi e ricchi committenti che si rivolsero a lui che espresse anche grandi doti tecniche e estetiche nella realizzazione di imponenti monumenti funebri. Ma venne anche apprezzato, dopo un periodo di oblio, da collezionisti privati e da istituzioni che si contesero sue opere che oggi fanno parte di importanti musei come il Museo Nazionale del Bargello, il Kunsthistorisches Museum di Vienna, il Museum of Art di Philadelphia, la Galleria Sabauda, la National Gallery of Art di Washington, il Louvre a Parigi. Sue opere sono visibili in chiese fiorentine come quelle di San Lorenzo, di Santa Croce.

L’idea di bellezza che ne deriva dalle opere di Desiderio affonda le sue radici nella scoperta tutta letteraria del modo antico greco-romano e si fa interprete di un nuovo umanesimo che traspare dalla morbidezza delle sue splendide figure che ancora oggi ci attraggono con quella loro “quotidiana” naturalezza .

Pippo Lombardo

Italianezza di Luglio

Un monumento funebre dal singolare destino

di Pippo Lombardo

Il destino a volte intreccia le sue trame in modo talmente imprevedibile che a valutarne gli esiti a posteriori si ricostruisce una storia affascinante e incredibile allo stesso tempo. Pochi cenni appena basteranno per farsi un’idea.

Siamo nella turbolenta Italia del nord intorno agli anni 1511-1512, quando l’appena ventenne Gaston de Foix, di nobilissimo lignaggio, carico di titoli nobiliari di prim’ordine, nipote del re di Francia Luigi XII, a fianco del quale combatté valorosamente contro la potente Repubblica di Venezia, si distinse per le sue doti di stratega a tal punto che venne nominato Governatore di Milano e comandante generale dell’armata reale in Italia. In seguito ad altre vittoriose battaglie a capo dell’esercito francese, si distinse ancora in imprese audaci percorrendo in lungo e in largo la penisola italiana, mietendo successi che gli valsero il soprannome di “Folgore d’Italia”. Il suo destino sembrava riservargli un futuro di straordinaria grandezza, quando, invece, a soli ventidue anni venne ferito a morte nella battaglia di Ravenna, concludendo così gloriosamente la sua breve vita.

Certamente le sue imprese e il suo intrepido coraggio non potevano cadere nell’oblio e per questo nel 1515 il re francese Francesco I commissionò al più valente degli scultori lombardi di quel tempo, Agostino Busti (detto il Bambaia) un monumento funebre di mole imponente, almeno questo appare da un’ipotetica ricostruzione del progetto originario e da quanto rimane oggi. Ma, anche in questo caso, il destino manda all’aria un piano così ambizioso. La Storia spesso disattende ai voleri degli uomini e prende il suo corso, così quel progetto non venne mai portato a compimento. Infatti, quando gli spagnoli cacciarono i francesi, il Bambaia abbandonò l’impresa e ciò che era stato completato venne smembrato e a oggi ne troviamo degli splendidi “lacerti” a Torino (Palazzo Madama), a Madrid (al Prado), a Londra (Victoria and Albert Museum), mentre le parti più numerose e importanti sono custodite a Milano (Musei di arte antica del Palazzo Sforzesco).

E concordiamo con Giorgio Vasari che, avendo visto il monumento giacente per terra in tanti pezzi, si rammarica del fatto che ne siano state trafugate alcune parti, ne elogia la bellezza indugiando soprattutto sui particolari, eseguiti con tale maestria e raffinatezza che egli stesso si chiede come è possibile “si facciano con mano e con ferri sì sottili e maravigliose opere, veggendosi in questa sepoltura, fatti con stupendissimo intaglio, fregiature di trofei, d'arme di tutte le sorti, carri, artiglierie e molti altri instrumenti da guerra, e finalmente il corpo di quel signore armato e grande quanto il vivo, quasi tutto lieto nel sembiante così morto, per le vittorie avute”.

Così anche al monumento funebre dedicato a Gaston de Foix, veniva negato un futuro nel quale i posteri potessero ammirarne la sua straordinaria bellezza nella sua completezza. Destini spezzati per l’eroe francese e lo splendido monumento prima che si potessero realizzare le ambizioni umane presaghe di un magnifico avvenire, rivelatesi invece solo fragili presupposti in balia dell’incertezza della vita umana.

Italianezza di Giugno

"La Madonna del cucito" di Guido Reni

di Pippo Lombardo

Per questo mese ho scelto un'opera d'arte singolare, un "piccolo" gioiello racchiuso in uno degli scrigni artistici più grandi al mondo, il palazzo del Quirinale. Si tratta di un affresco (cm 210 x cm 200) di Guido Reni, "La Madonna del cucito", presso la Cappella dell'Annunziata, facente parte dell'appartamento privato del pontefice Paolo V Borghese. Un' Italianezza non solo di particolare bellezza artistica, non solo per l'influenza che esercitò su una cerchia di incisori e pittori, ma anche per l'intervento censorio che subì qualche decennio dopo, per noi moderni inconcepibile, su un'opera tanto casta. Insomma una storia particolare che qui riassumo in poche righe.

Tutto ebbe inizio nel 1606, quando Guido Reni regalò al papa Paolo V Borghese (1502-1621) un piccolo dipinto a olio su rame raffigurante la Madonna al Tempio colta nell'atto tutto femminile e umile del cucire in compagnia di angeli, di cui non si hanno più tracce se non nelle cronache del tempo che descrivono anche la bella cornice che lo racchiudeva: ebano intarsiato di lapislazzulo, arricchito con fiori in argento. Il tema desueto acquista così una certa notorietà e lo stesso Reni e suoi seguaci lo producono in diverse tele che incontrarono il favore di critici e soprattutto di collezionisti. Molti incisori a loro volta riprodurranno il soggeto, alimentando la diffusione di questa iconografia, nonchè Isabella Maria dal Pozzo (?-1700), pittrice influenzata dal Reni, ne ricava un' opera (non sappiamo per quali vie ne sia venuta a conoscenza); il pittore Gianandrea Sirani (1610-1670), bolognese, entrato a far parte della scuola del Reni, ma con una variazione originale: ne aumenta il numero di angeli; il pittore Girolamo Massarini (1626-1700) che ne incupisce un po' i toni e aggiunge i genitori di Maria, Gesù e Giovani in tenera età.

Poi Paolo V, diventato estimatore del Reni, lo incaricò di affescare la Cappella dell'Annunziata al Palazzo del Quirinale e tra i temi scelse proprio quello della giovane Maria colta nell'atto del cucire. Il pittore bolognese accontentò il papa, ma ne cambiò l'impostazione iconografica. Scelse un'inquadratura frontale, e la compagnia di quattro angeli: uno che aiuta la Madonna, uno che è inginocchiato nell'atto della preghiera e due più piccoli che si librano in alto reggendo ciascuno un cartiglio con le scritte: Virgo concipiet et pariet filium e Vocavit is qui vocat eam a principio.

Non inganni la semplicità della scena domestica, che richiama direttamente alle virtù casalinghe femminili, ma che rientra in un ciclo pittorico dai significati teologici tutt'altro che semplici, infatti sono profondi e complessi, di cui uno spettatore comune non riusce a coglierne in pieno il livello di lettura di notevole spessore dottrinale. Certo è che, di tutti i temi legati al ciclo, questo de "la Beata Vergine che cuscie al cussino coll'ago" ha superato tutti gli altri in notorietà, anche per quell'aneddoto, tramandato da Giovanni Pietro Bellori, legato a papa Innocenzo XI (1611-1689), che in un eccesso di zelo evidenziò che la Vergine Maria di quell'affresco "mostrasse troppo il petto" e quidi corse subito ai ripari incaricando Carlo Maratta a mutarne l'abbigliamento. Ma il pittore, in profondo imbarazzo, non volendo disobbedire al santo padre, ma non volendo neanche deturpare un'opera di così alto valore, scelse di intervenire con un atto censorio diremmo oggi soft: "...con colori di pastelli di terre macinate a gomma, con essi dipinse il velo sopra il petto della Vergine, come voleva il papa, in modo che rimanere durabile; e quando si voglia torre con la sponga, ritorna il color di prima".

Italianezza di Maggio

Sepolcro di Pedro di Toledo - Vicerè di Spagna

di Pippo Lombardo

Pedro Álvarez de Toledo y Zúñiga, marchese di Villafranca, ricoprì della carica di vicerè di Napoli, per volontà dell'imperatore Carlo V, dal 1532 al 1553. Uomo temuto e osteggiato dai napoletani, ha avviato un piano urbanistico senza precedenti, modificando la fisionomia della città con nuovi quartieri, una grande arteria stradale (che porta il suo nome), la costruzione di una chiesa di considerevoli dimensioni e di un ospedale su progetto dell'architetto Ferdinando Manlio. La chiesa prese il nome di San Giacomo degli Spagnoli e qui fu collocato il suo monumento funerario di imponenti dimensioni scenografiche, di pregiato marmo bianco, di una straordinaria monumentalità che colpisce anche per la sua bellezza di forme e struttura, esempio di capolavoro del maturo Rinascimento napoletano. Lo scultore a cui venne assegnato il compito fu Giovanni Miriliano da Nola, aiutato dai suoi allievi più valenti: Annibale Caccavello e Giandomenico D'Auria. Il lavoro si protrasse negli anni, impegnando le maestranze per la raffinatezza dell'esecuzione e la sua ricchezza e cura di particolari che impreziosiscono la grande opera.

Italianezza di Aprile

Il Museo Renata Tebaldi

Per il mese di Aprile presentiamo Renata Tebaldi, nel centenario della sua nascita e il museo dedicato a lei a Busseto, in provincia di Parma. Soprano di fama internazionale, la Tebaldi è stata ambasciatrice italiana nel mondo del canto lirico. Acclamata nei maggiori teatri in Italia e all'estero, dell'opera lirica è senz'altro la voce italiana più importante del Novecento.

Per le immagini qui riprodotte ringraziamo la direttrice del museo.

https://www.museorenatatebaldi.it/

Italianezza di Marzo

La Pinacoteca D'Errico

La Pinacoteca e Biblioteca Camillo d'Errico si trova a Palazzo San Gervasio (PZ), comune in provincia di Potenza, in Basilicata. La sua storia singolare ha attratto la nostra attenzione, in quanto rappresenta, secondo noi, uno splendido esempio di conservazione e valorizzazione di un patrimonio culturale, artistico, storico-sociale di notevole importanza. E visto che andiamo in cerca di questi angoli italiani di "paradiso", ci è sembrato opportuno inaugurare la sezione Italianezze con questo esempio di bellezza, qui rappresentata nei suoi vari aspetti: del territorio, dell'arte, della tradizione.

Riportiamo il link per chi volesse approfondirne la conoscenza e fare una visita virtuale "esplorativa" della Pinacoteca, in attesa di poter godere dal vivo il suo fascino storico-artistico.

Ringraziamo il conservatore dottor Mario Saluzzi per la sua disponibilità e per le foto relative alla Pinacoteca.